この記事からわかること

- アトムエコノミーの計算方法

環境への負担を少なくする化学的な概念、技術をグリーンケミストリーと言います。

近年、環境意識の高まりから、化学プロセスのグリーン化が一層重視されています。

化学プロセスの「グリーン度」を評価する指標の一つがアトムエコノミー(Atom Economy)です。

この記事では、企業でプロセス化学に取り組む私、岡本ビブリオバトルが、アトムエコノミーの計算方法、そして同様にグリーンケミストリーの指標であるRME、Eファクターについて紹介します。

アトムエコノミーの計算方法

アトムエコノミーは原料中の元素がどれだけ生成物中に取り込まれているのかを示す指標です。

計算式は以下となります。

$$Atom\ Economy=\frac{目的物の分子量}{化学反応式左辺の全原子量}\times100$$

廃棄物が出ない反応はアトムエコノミーが100%となり、廃棄物が多い反応は値が小さくなります。

アトムエコノミー計算の具体例

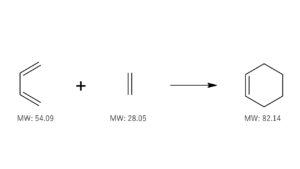

例えば、下記のDiels-Alder反応のアトムエコノミーは100%となります。

$$Atom\ Economy=\frac{82.14}{54.09+28.05}=1.00$$

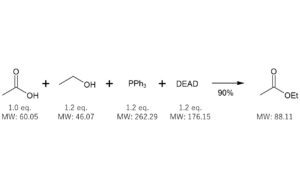

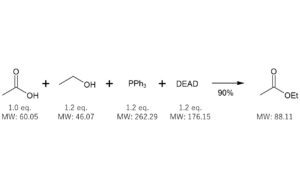

一方で、アトムエコノミーが小さくなる反応の代表例が光延反応です。

トリフェニルホスフィンやDEADは反応の生成物とはなりませんが、光延反応には必要な試薬であるため、分母となる原子量の和が小さくなるためだからです。

下記の光延反応のアトムエコノミーは16.2%となります。

$$Atom\ Economy=\frac{88.11}{46.07+60.05+262.29+176.15}=0.162$$

つまり、Diels-Alder反応はアトムエコノミーとして優れた反応で、光延反応はアトムエコノミーが悪い反応となります。

アトムエコノミーは、計算は簡便ですし、反応ルートを比較する上では有用ですが、実際の製造結果を比較するのには課題がある指標です。

例えば、収率を100%として計算していますが、実際には100%ではありません。

光信反応の例の場合、収率が80%ですが、反映されていませんね。

また、試薬も等量以上使用していますが反映されません。

RMEの計算方法

アトムエコノミーの問題点を解決するために作られた指標がRME(Reaction Mass Efficiency)です。

RMEでは、収率、実際に使用した原料の量を考慮します。

計算式は以下となります。

$$RME = \frac{目的物の分子量}{実際の使用等量を乗じた原料の和} \times 収率$$

先ほどの光延反応のRMEを計算すると以下となります。(収率などは架空のものです)

$$RME=\frac{88.11}{46.07\times1.2+60.05\times1.0+262.29\times1.2+176.15\times1.2}\times0.9=0.124$$

過剰に用いた試薬、収率が考慮された指標となりました。

Eファクターの計算方法

実際の製造では、原料以外にも反応溶媒、後処理に用いる試薬、精製のためのシリカゲルなど、直接反応には関与しないものの排出されてしまう廃棄物が存在します。

RMEは反応のグリーン度を評価することができますが、プロセス全体のグリーン度を評価することができません。

プロセス全体の廃棄物の量を考慮したグリーンケミストリーの指標がEファクターです。

Eファクターは1 kgの生成物を製造するための廃棄物と生成物の重量比として計算します。

$$Eファクター = \frac{廃棄物の総重量(kg)}{目的物の重量(kg)}$$

一般に、石油化学やファインケミカルのEファクターは1~5程度、製薬業界のEファクターは25~100と言われています。

医薬品合成には多くの複雑な変換反応、精製工程が含まれるため、Eファクターも大きくなるのですね。

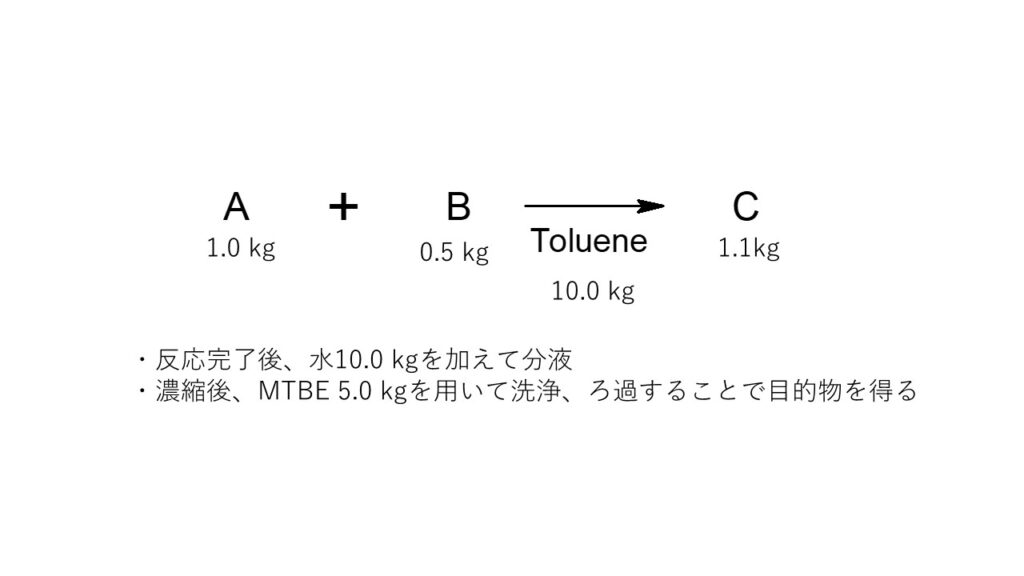

例題として、以下の反応のEファクターを計算します。

$$Eファクター = \frac{1.0+0.5+10.0+5.0}{目的物の重量(1.1)}=15.0$$

プロセスのグリーン度を評価する指標には、アトムエコノミー、RME、Eファクターがある。

グリーンケミストリーを意識しよう

グリーンケミストリーは、持続可能な研究開発・生産活動のために非常に求められています。

環境を考慮した反応プロセスの開発のためには、グリーン度を評価する指標の導入が重要です。

アトムエコノミーを計算して、研究を進めていきましょう。

化学メーカーや製薬企業の研究開発職に就きたいと考えているのなら、「アカリク」に登録することがおススメです。

現場の研究開発職の方と交流できるイベントが開催されるなど、理系のための就活サイトです。

-

-

参考【就活サイト】アカリクを院生におすすめする5つの理由 メーカー研究職が解説